- 01 ARTICLES 아티클

- 02 VIDEOS 비디오

- 03 SERIES 시리즈

- 04 CONTACT 콘택트

- 05 QT 큐티

- 06 REVIEWS 도서

- 07 The New City Catechism 뉴시티교리문답

- 08 NEWS 뉴스

- 09 ABOUT 소개

- 10 GIVE 후원

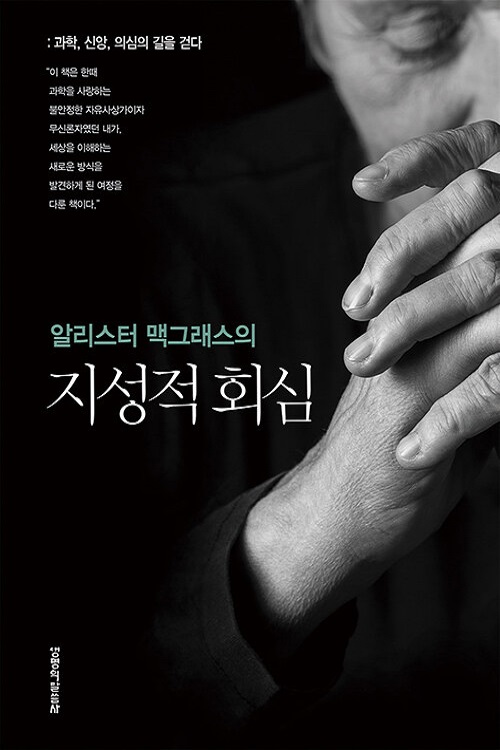

알리스터 맥그래스의 지성적 회심

페이지 정보

작성자 by 김병완 목사(우리가꿈꾸는교회) / 작성일 2021-05-23본문

나는 기독교변증을 알리스터 맥그라스(Alister E. McGrath)를 통해서 처음 접했다. 그의 저서 ‘생명으로 인도하는 다리(서로사랑)’는 이에 관해 좋은 입문교과서다. 그는 변증으로 사람이 구원을 받을 수는 없지만, 사람들을 복음으로 이끄는 다리 역할은 할 수 있다고 믿었다. 옥스퍼드의 무신론 과학자 리처드 도킨스(Richard Dawkins) 교수의 ‘만들어진 신’이라는 책이 활개를 치고 다닐 때도, 동 대학의 교수 알리스터 맥그라스는 ‘도킨스의 망상(살림)’이라는 변증서를 통해 그의 논리의 허점들을 들춰내고 통쾌하게 논박했다.

그의 학문적인 업적과 탁월함이야 알 만한 사람은 다 안다. 그가 여러 저술에서 밝혔듯 과학자에서 신학자로 전향한 그의 배경에 관해 늘 궁금했는데, 이번에 ‘지성적 회심’이라는 제목으로 책이 출간되었다. 원 제목은 ‘Through a Glass Darkly’다. 이 책은 우주의 의미를 이해하고 싶었던 유망한 과학자가 복음이라는 ‘창문을 통해 희미하게’ 세상을 다시 보게 된 자기 고백서다.

불안정하고 초조한 자유사상가

어릴 적부터 과학에 관심이 많던 맥그라스는 작은 천체망원경을 만들어 우주를 보고 그만 압도되었다. 육안으로 보이지 않던 것들이 망원경에 의해 선명하게 인식되었기 때문이다. 그는 그 때 육안이 지닌 한계를 깨달았다. 세상에는 분명 존재하지만 볼수 있는 눈이 없어서 보지 못하는 세계가 있었다.

그는 세상을 보다 객관적이고 확실하게 이해하고 싶었다. 그런 면에서 이해를 추구하는 학문인 과학이 잘 맞았다. 그는 과학에 깊은 관심을 보이던 어느 날 C. P. 스노우(Charles Percy Snow)의 한 소설 속 ‘화란 정원’이라는 개념을 접한다.

‘화란 정원(Dutch garden)’이란, 어지러운 정글이 질서 있는 정원처럼 보이게 하는 선명한 이론이다. 그는 좋은 과학이론이 수수께끼 같은 세상을 이해하고, 예측하게 해준다고 믿었다. 회의적인 화학자였던 그에게 종교는 당연히 이해할 수 없고 불필요한 것이었다. 그는 “무신론이야말로 과학적 지식이 있는 사람이 자연스레 도달하는” 결론이라고 여겼다.

16살에는 마르크스주의에 심취했다. 거기서 그는 ‘큰 그림’의 개념을 처음 접했다. 모든 사상과 이론들은 대부분 누군가가 세상을 바꾸기 위해 사람들이 세상을 이해하는 시각을 제공하기 위해서 사용되었다. 그는 종교도 그런 맥락일 것이라고 생각했다.

그런데 그의 표현대로 “눈에서 비늘이 벗겨지기 시작하는 일”이 발생했다. 아서 코스틀러(Arther Koestler)의 ‘기계 속의 유령’은 한 때 폭넓은 지지를 받았던 과학 이론들이 어느새 우월한 대안들로 대체되었다는 것을 지적한다. 맥그라스는 이에 “이 새로운 이론들에 장차 무슨 일이 일어날지 누가 아는가? 새로운 이론이 예전 것 보다 더 ‘나을지’ 몰라도, 정말 ‘옳다’는 것을 의미”하느냐고 반문하기 시작한다.

그는 한 때 마르크스주의가 자신에게 ‘큰 그림’을 제공한다고 믿었지만, 그렇지 않다는 사실을 곧 인정한다. 과학 또한 ‘일부’의 사실을 설명하지만, ‘전체’를 엮어서 말해주지는 못하기에 그에게는 아직도 발견하지 못한 ‘대안적인 큰 그림’에 목말랐다.

플라톤이 사용한 ‘동굴의 비유’ 속의 사람들처럼, 겨우 호롱불 하나를 의지하고 어두운 동굴 속 세계가 전부인줄 알고 살고 있는 자가 꼭 자신 같았다. 밖은 어떤 곳일까?

뜻밖의 회심

그가 옥스퍼드 대학을 입학하던 때다. 한 번은 채플 시간에 찰스 쿨슨(Charles Coulson)의 설교를 듣다가 그가 찾던 큰 그림의 실마리를 발견한다. 쿨슨의 논점은 “과학과 종교적 신앙은 모두 제 각기 독특한 접근법으로 우리 세계를 이해하는데 필요한 서로 다른 통찰들을 제공한다”는 얘기였다. 실제로 쿨슨은 “신앙을 전제하면서 많은 현상을 이해할 수 있었다”고 했다. 그 무렵 한 친구의 권면으로 C. S. 루이스(Clive Staples Lewis)의 책을 처음 만나기 시작한다. 루이스의 한 에세이에서 그는 한 대목을 주목한다. “나는 해가 떴다는 것을 믿듯 기독교를 믿는다. 그것을 눈으로 보기 때문이 아니라 그것에 의해 다른 모든 것을 보기 때문이다.” 드디어 그가 찾아왔던 ‘큰 그림’을 향해 먼저 걸어간 동반자를 찾았다. 그는 루이스의 글과 사랑에 빠진다.

한편 루이스의 “감춰진 바람의 교리”에 관한 논의에서 그동안 자신이 무신론을 지향하였던 이유를 깨닫는다. 그것은 “하나님이 존재하지 않기를 바라는 보편적인 압력”이었다. 바로 “완전한 자율성을 향한 욕망”이다. 그가 신이 없기를 바랐던 근본적인 이유는 “내가 좋아하는 일을 행할 수 있기 위해서였고, 내가 선택하지 않은, 더 나은 선한 일에 따라야할 의무를 짊어지고 싶지 않아서”였다.

맥그라스는 이후 분자생물학을 공부하면서, 틈틈이 신학을 공부하였고, 영국 국교회는 이후 그에게 목회자가 되도록 안수를 준다. 물론 그의 교회 사역은 잠깐이었다. 그는 자신의 발자취를 되짚어보며 소명이 지성의 영역과 관련이 있음을 발견한다. 과학과 신학 그 두 개의 정상 사이에서 발견했던 것들을 나눠야 할 사명이 그에게 있었다. 그는 주로 책을 통해 공교회를 섬겼고, 강의를 통해 목회자 후보생들을 도왔다. 그 시기 처음으로 학생들을 위해 쓰인 책이 ‘신학이란 무엇인가(복 있는 사람)’이었다.

오랜 질문과 새로운 통찰

그는 오랫동안 무신론이 옳다고 믿었으며, 하나님을 믿는 사람은 비합리적인 신념에 매달리는 것이기 때문에 스스로 정당성을 입증해야 한다고 생각했다. 하지만 무신론 또한 신념이다. 신앙도 무신론도 근본적으로 둘 다 증명 할 수 있는 성질의 것이 아니다. 그러므로 무신론 또한 그 정당성을 입증해야만 하나 그렇지 못한다. 그렇다면 무엇이 이 세상을 더 바르게 이해하는데 도움이 되느냐는 것이다.

플라톤의 동굴 비유를 다시 생각해보자. 우리는 너나할 것 없이 동굴 안에 있는 사람들이다. 우리는 어떻게 동굴 밖을 인지할 수 있을까? 맥그라스는 세 가지 가능성이 있다고 말한다.

첫째, 동굴 안에 벽 너머 더 큰 세계를 가리키는 어떤 표시나 징표가 있는 경우와, 둘째, 동굴 속 죄수들이 직관적으로 이곳은 그들의 진정한 집이 아니라고 느끼고, 다른 어딘가를 찾는 경우이다. 셋째, 외부 세계에서 온 누군가가 동굴에 들어가서 그 너머에 있는 것을 말하고, 밖으로 안내하겠다고 제안하는 경우이다. 개인적으로 첫 번째는 일반계시에 해당한다고 본다. 두 번째는 마음 속 하늘 본향에 대한 그리움이 아닐까 싶고, 세 번째는 예수님이 분명해 보인다.

예수님은 세상 밖에서 안으로 들어오신 유일한 분이다. 우리는 그분을 통해 우리끼리는 발견할 수 없었던 세상의 의미를 이해할 수 있게 된다.

그분의 말을 믿어보자. 그분을 따라 나서보자. 그분의 눈으로 세상을 다시 한 번 바라보자. 그러면 맥그라스가 고백하게 되었듯 마침내 “만물이 다함께 일관되게 붙들릴 수 있다는 것”을 보게 된다.

복음은 맥그라스가 찾았던 ‘큰 그림’을 제공한다.

- 이전글살아나는 교회 2021-05-13

- 다음글폴 트립의 소망 묵상 2021-05-13